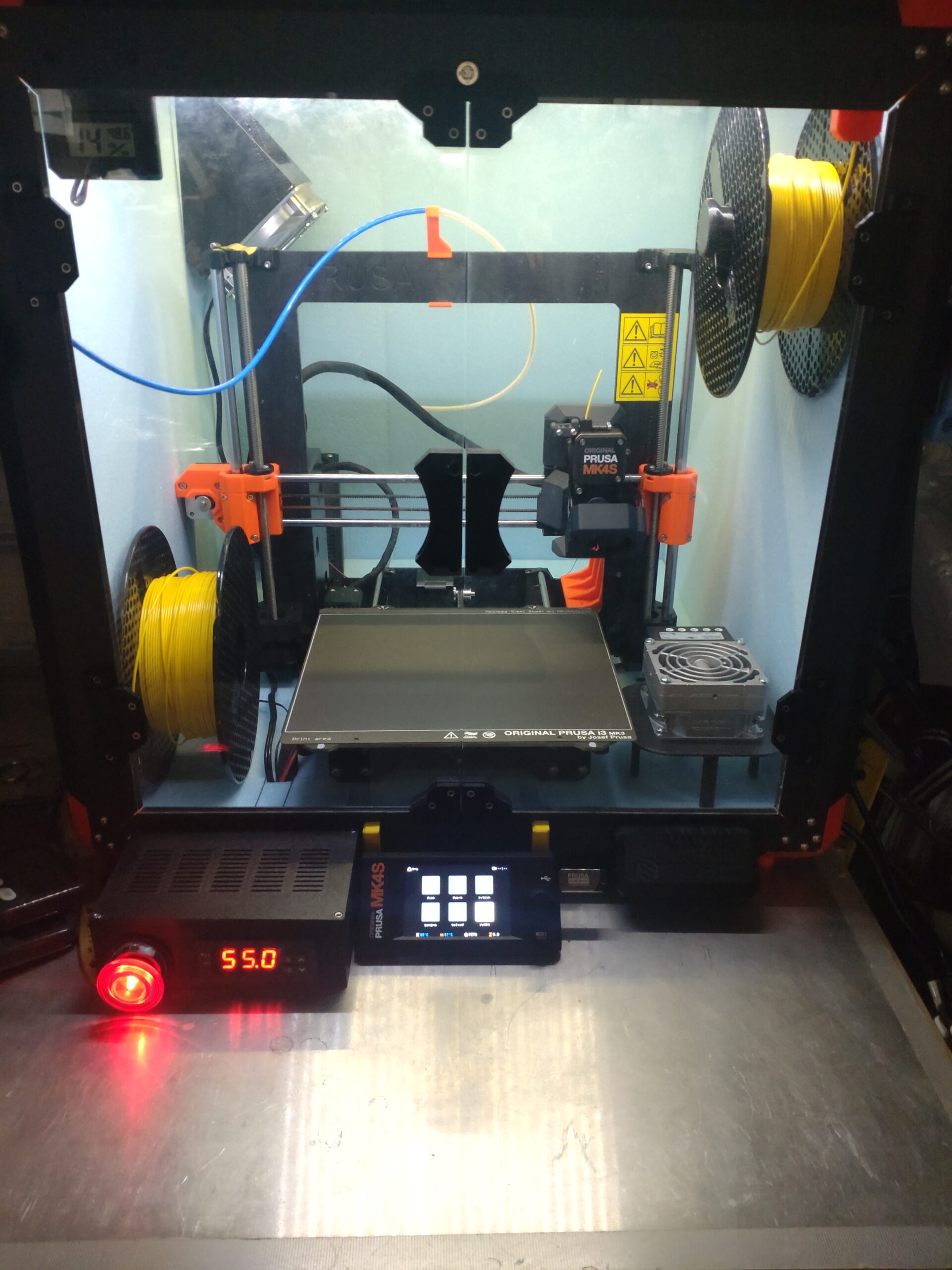

再度の試運転

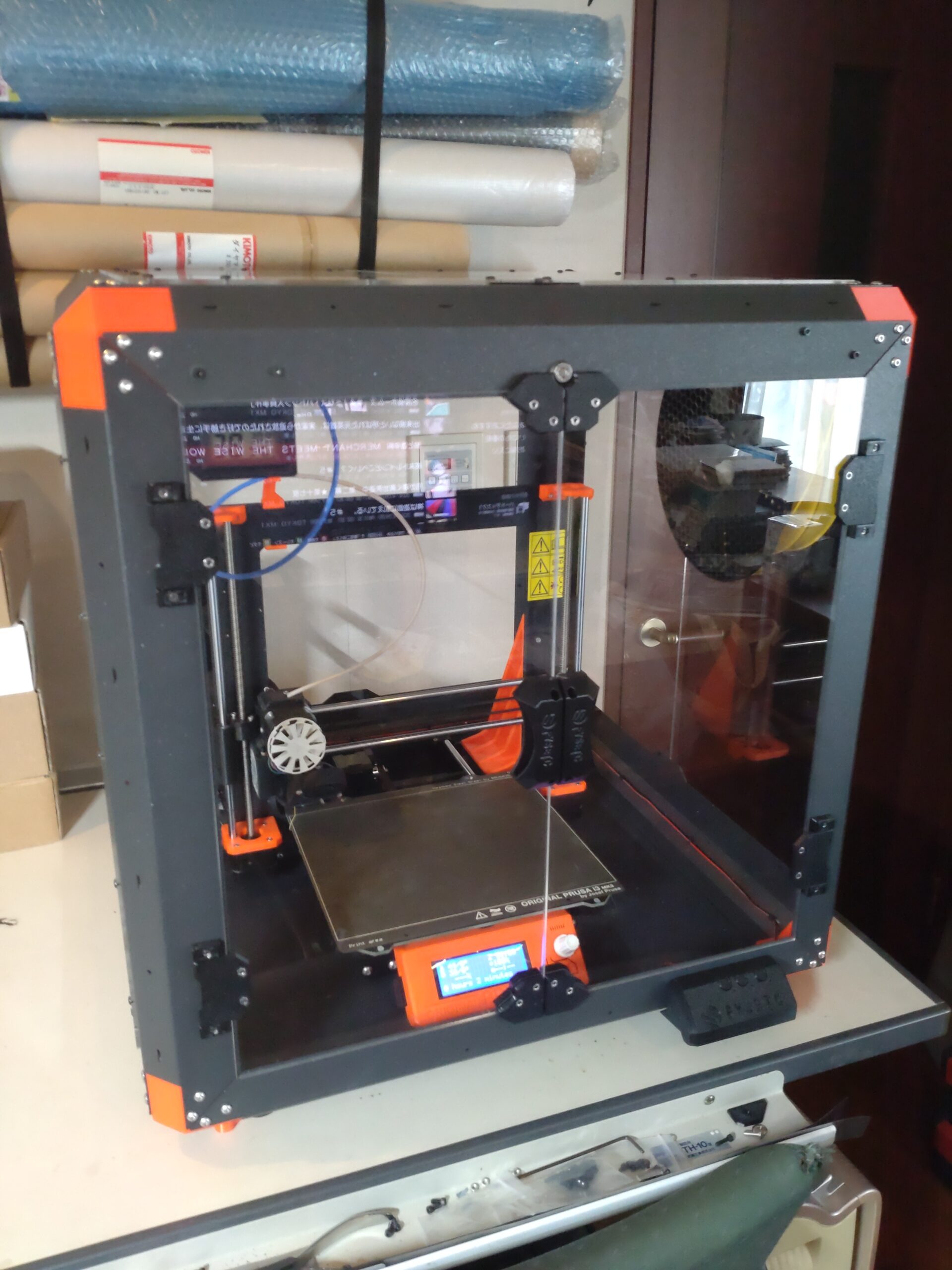

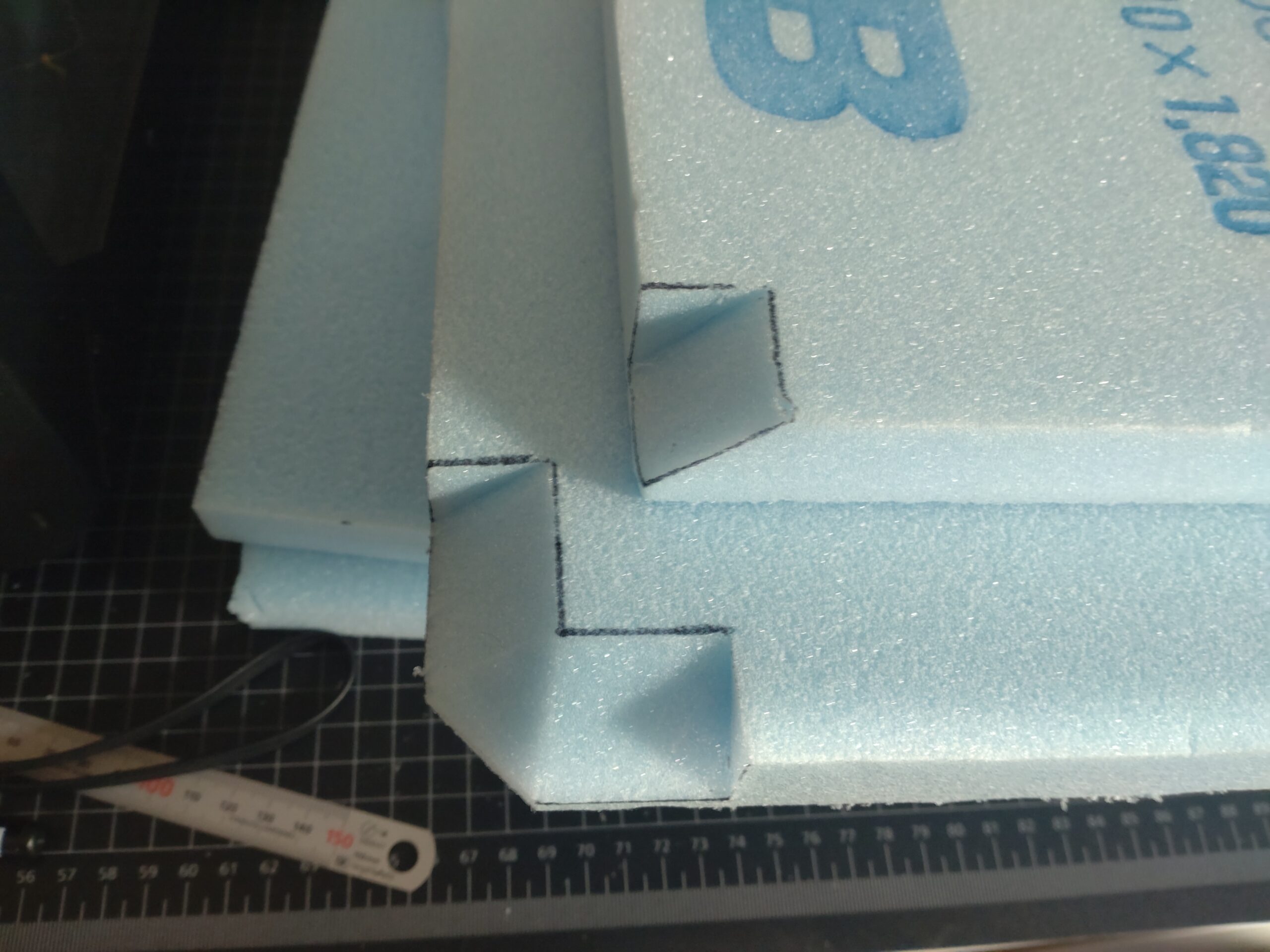

スタイロフォームで前面以外は断熱が出来たのでプリンターのプレヒートでPCのプリントを想定し

26.6℃(その時の表示値)から初めて

ベッドを100℃ ノズルを170℃でプレヒートしつつ温調

10分で46.2℃

15分で51.2℃

20分で54.8℃

21分で55.6℃

プレヒートをすることが前提なら約20分のプレヒートでPCのプリントは出来そうですね。

保温の効果はかなりあったみたいです( ^ω^)・・・。

冬場の寒い時期はもう少し時間がかかるかもですが( ^ω^)・・・。

アクティブ温度制御のエンクロージャーとしては十分な熱量と保温性なのではないかと思います。

でもプリントを始めるまでに20分程度の待機時間が必要ですがもっと高い温度とするとそれなりに時間がかかりそうですね。

フィラメントドライヤーとしての乾燥能力は?

今度はプリンターでのプレヒートをせずに温調のみ。

25.6℃から初めて

10分で38.8℃

20分で45.1℃

30分で50.1℃

40分で53.8℃

45分で55.0℃

このエンクロージャーをプリントせずにフィラメントの乾燥機として使うには熱量が不足しているとは思います。

乾燥機として使うにはもっと高い温度(80℃とか)で8時間やったりするので・・・。

この大きさがあだとなったように思います( ^ω^)・・・。

でも言うほどフットプリントには余裕が無いんでいいところなんじゃないかと思うんですがどうなんでしょ?。

後は冬場の気温が低い状態の時はもう少し時間がかかるのではないかとも思います。

上の写真のエンクロージャーの左上の温湿度計で湿度14パーセントですね・・・。

でも温度は48.6℃・・・。

温調での設定値は55℃なんで6.4℃の温度ムラが有っるようです。

内部の温度ムラはそれなりにありそうですね( ^ω^)・・・。

フィラメントの乾燥に使うにはもう少しヒーターのパワーがあったほうがよさそうです。

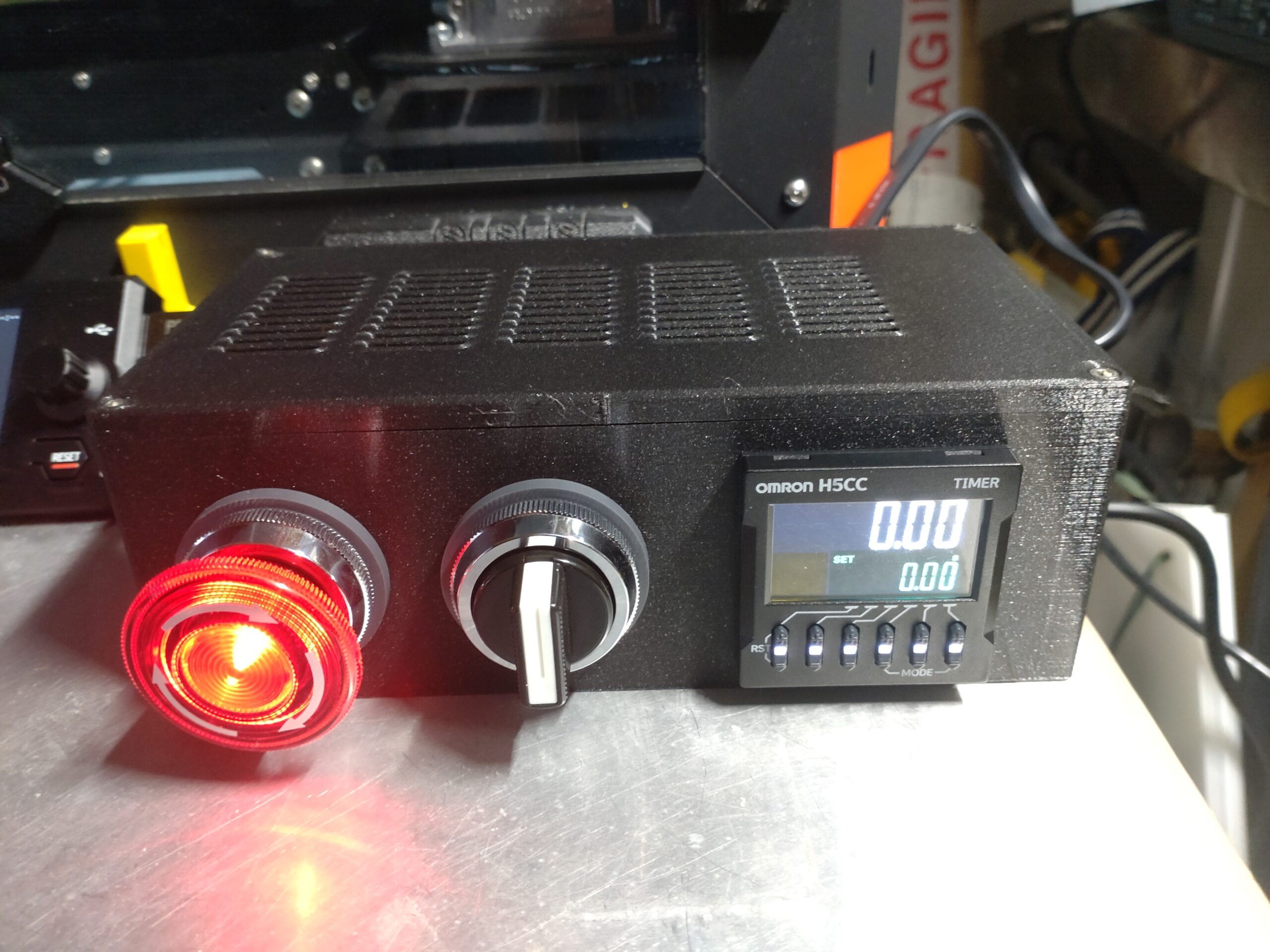

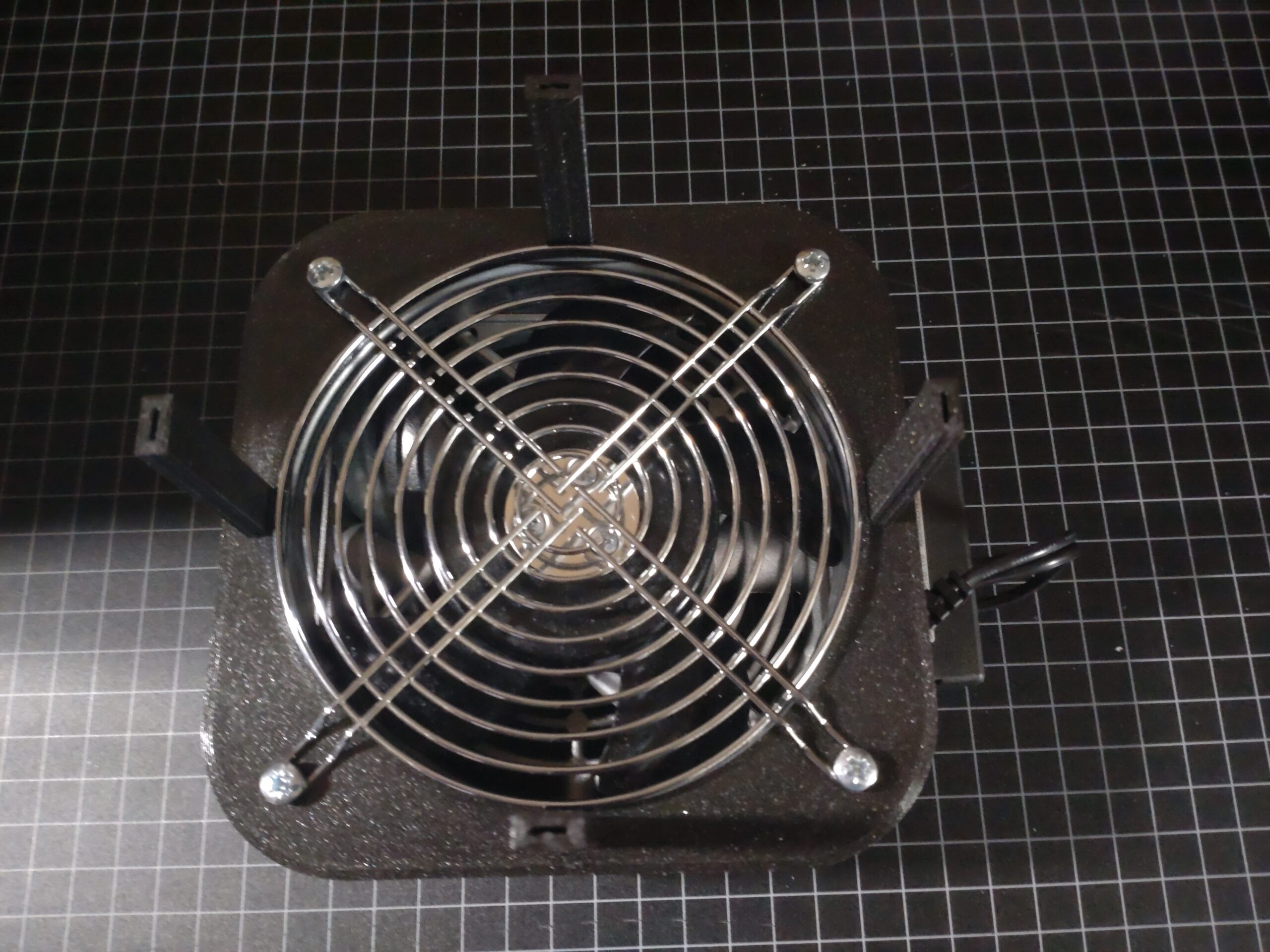

ヒーターの追加

同じメーカーで400ワットの物があったので買って追加することにしました。

納期が約2週間かかってしまいました( ^ω^)・・・。

150ワットのヒーターと同様に足を付けて下から空気を吸い込み上側に吹き上げる形にしました。

サイズが大きくなったので回り込み防止のつばはあまり大きく出来ませんでした( ^ω^)・・・。

でもこれで追加したヒーターの総ワット数は550ワットになりますね( ^ω^)・・・。

ヒーターが2ヶ所とファンが3ヶ所になるんでエンクロージャーの中の温度ムラも減る方向だと思います。

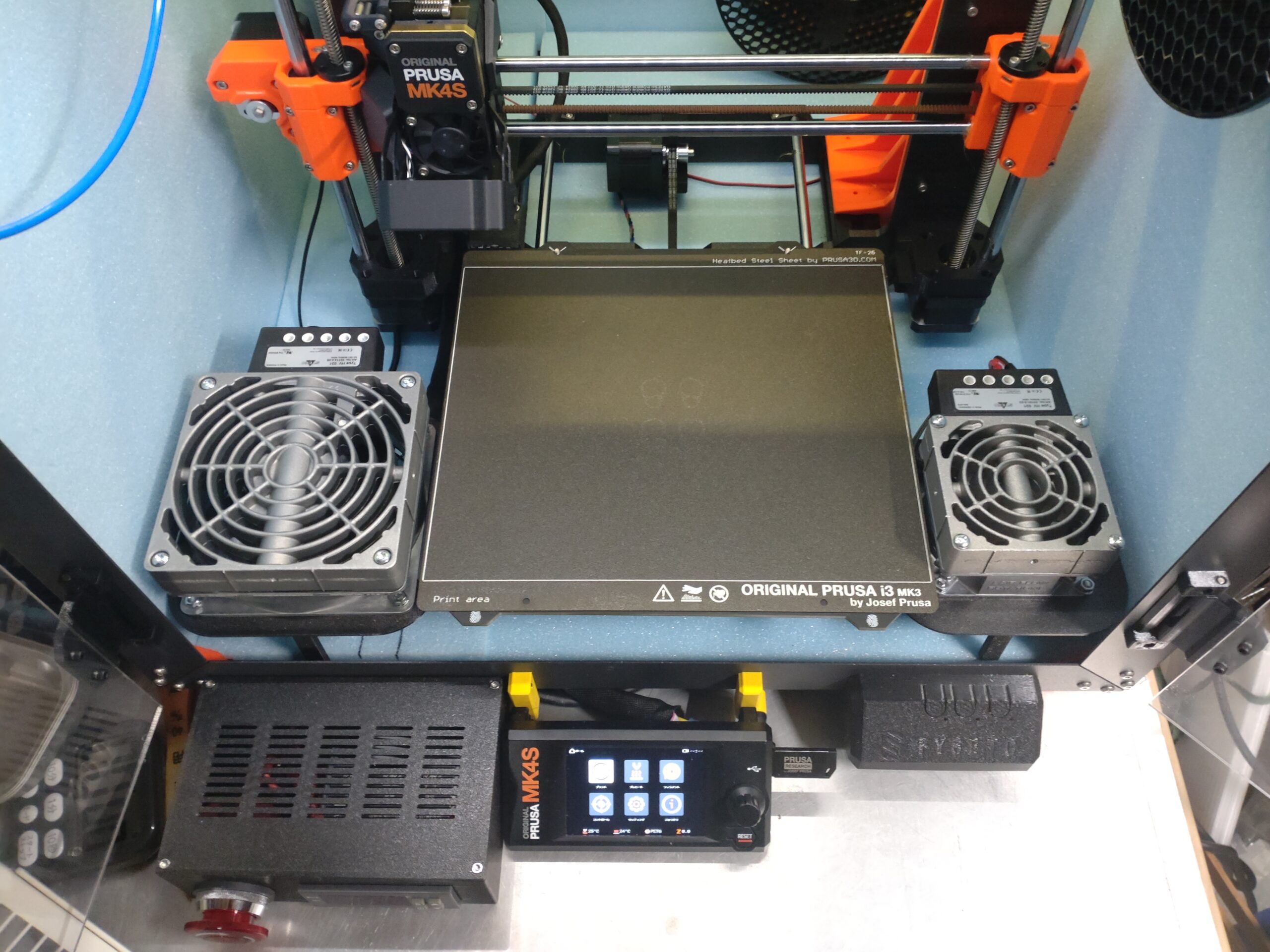

設置状況はこんな感じです。

エンクロージャー内の活性炭フィルター用のファンも動かせばファンは4か所( ^ω^)・・・。

プリンターが稼働すればかなりの熱量ですね( ^ω^)・・・。

ここまですればPC(ポリカーボネイト)のプリントはかなり楽に出来そうです。

それにフィラメントの乾燥もプリンターの可動無しで出来るんじゃないかと思います。

再再度の試運転

追加のスペースヒーターが設置出来たので配線をしてエンクロージャー内に設置。

プリンターでのプレヒートをせずに

26.7℃(開始時の表示値)から初めて

5分で41.8℃

9分29秒で55℃

十分な温度の立ち上がりですね( ^ω^)・・・。

今度はプリンターでプレヒートしつつ温調してみました。

温調器の指示温度が部屋の温度まで下がるのを待ってプレヒート、温調をON。

27.4℃(開始時の表示値)から初めて

5分で49.8℃

6分47秒で55℃

約7分なら許容範囲でしょう。

これでこのエンクロージャーで

PC(ポリカーボネイト)のアクティブ温度制御でのストレスのないプリントの開始。

フィラメントドライヤーとしての運用。

が出来るようになりました。

自分のエンクロージャーでは550Wのヒーターでの運用という事になります。

加温時はそれなりの消費電力になってしまったのでタイマーも設置してプリント終了時の電力消費を抑える方向で考えます。

プリンターの制御基板やステッピングモーターの寿命は短くなってしまいそうですが( ^ω^)・・・。

でもPC(ポリカーボネイト)やABSのプリントがストレスなく出来るようになったとは思います。

注意事項

製作、運用はそれなりの専門の知識が必要です。

この記事を参考にした場合の事故などについては全て自己責任でお願いします。

関連記事

記事

R0.0 新規作成 2025.05.16