前回塗装をしたところまで紹介しました。

今回はその続きです。

前回の記事はこちら。

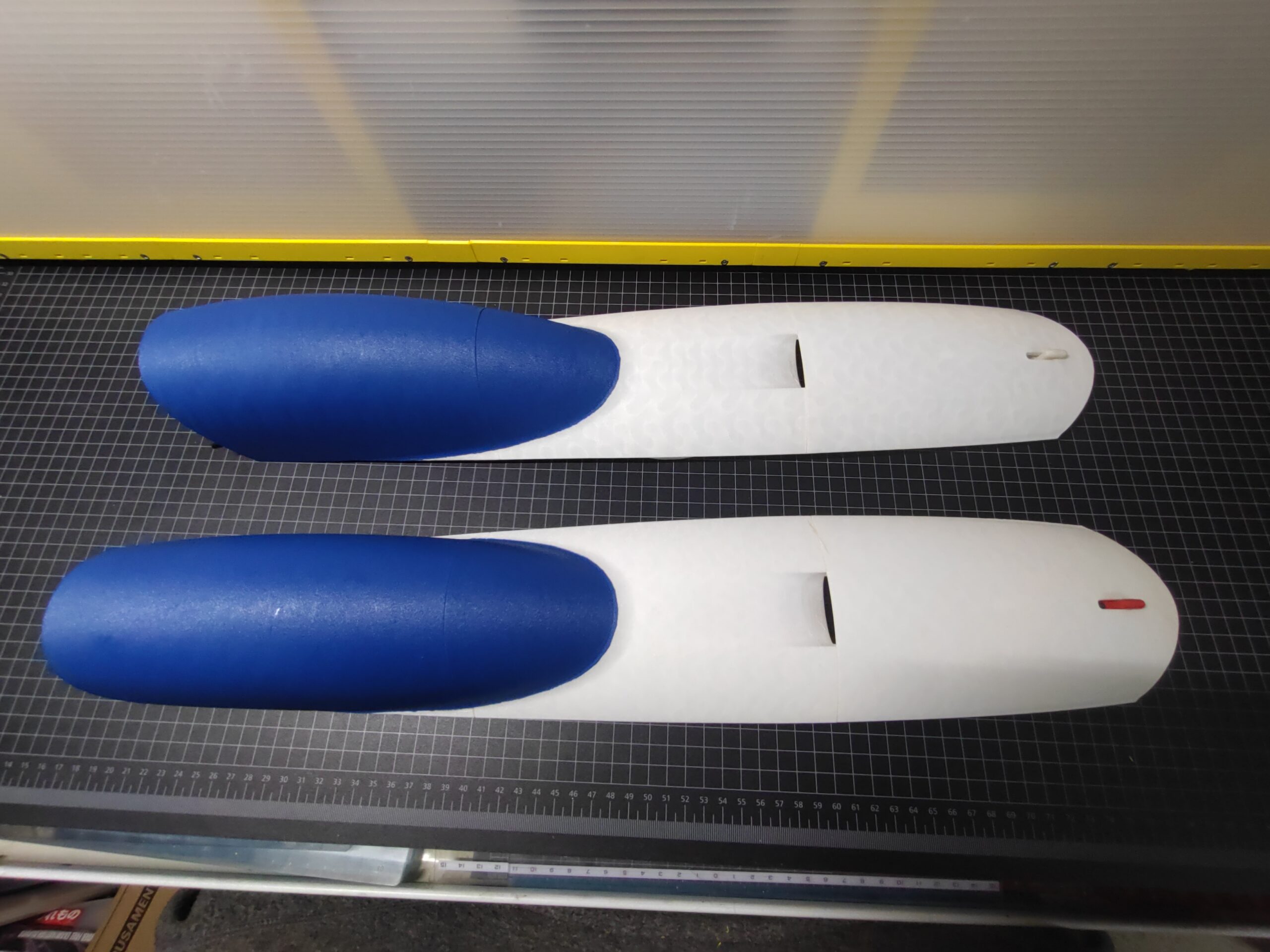

塗装から1週間経ちました。

一度飛ばしてみて見にくければまた追加して塗装しようと思っています。

空が白いと多分見にくいですね( ^ω^)・・・。

スペア用の発泡率の高い奥側のキャノピーはインフィルが透けて見えます。

インフィルの率は同じなので違いがよく解ります。

発泡率高いとその分フローを少なくしているんで弱くなるんですがどこまでやっていいにか解らないんで( ^ω^)・・・。

プリント出来た部品をその都度瞬間接着剤で接着していたのですが地味な作業なのとまとまりないので割愛。

全体的に寸法精度も高くプリント出来ていましたが多少のそりなどもあり大きな接着面の広い部品は注意して組み立ての必要がありました。

後は主翼とモーター周りのカーボンパイプが少し入れにくかったですがこれは1機目だけでした。

なので自分のプリント設定のフローが大きすぎたためだと思います。

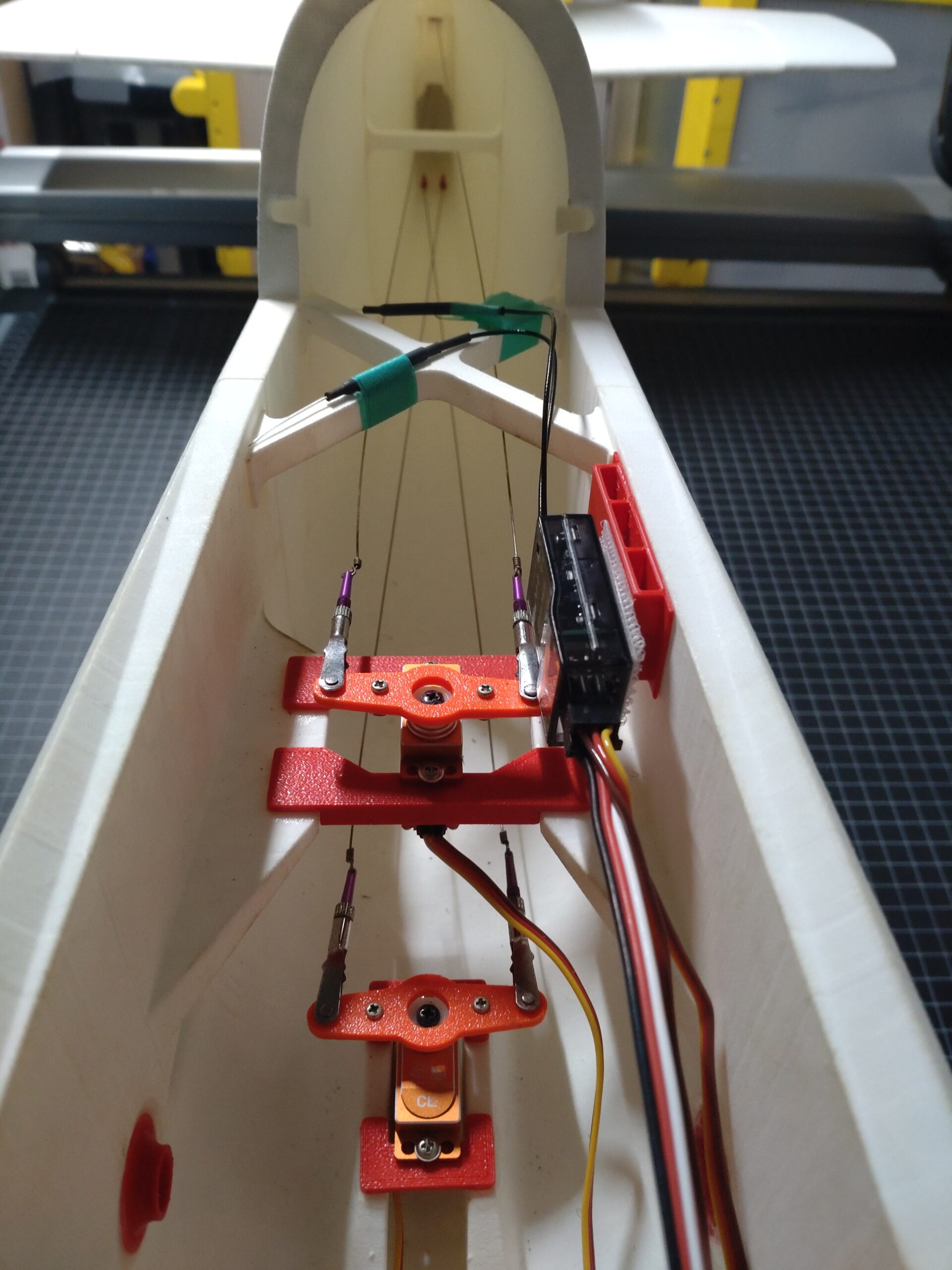

リンケージ

ラダー、エレベーターはワイヤーでリンケージ。

ホーンは自分で設計、3Dプリンターでプリントして少し延長しました。

PETGでオレンジの部品です。

リアのギア周り

ワイヤーもっと張らないとですね・・・。

エルロンサーボはこんな感じ。

モーター

モーターは前面マウントのブラシレスです。

エアインテークからモーターへのフィンがついています。

スピンナーも3Dプリントです。

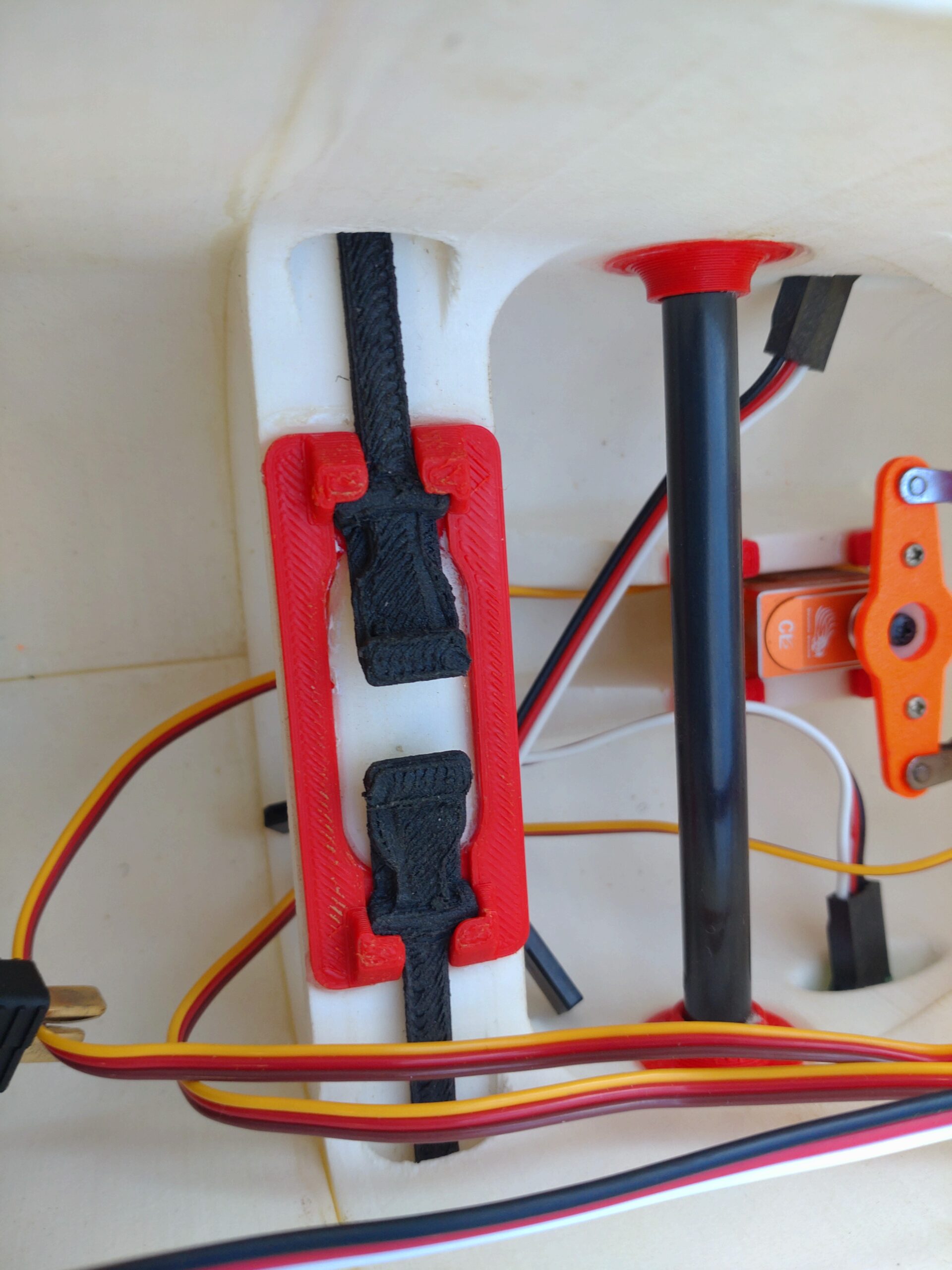

主翼の固定

主翼の固定はこの発泡TPUの部品で固定します。

固めのゴムっぽい感じでプリント設定で硬さ(発泡率を温度とフローで)が変更できるので使い方次第で様々な用途で利用できると思います。

この飛行機ではタイヤや動翼のヒンジにシート状にプリントした発泡TPUの部品を利用しています。

部品がほとんど3Dプリント

細かい部品のほとんどが3Dプリントで設定されています。

さすがにぺラまでは3Dプリントじゃないですが( ^ω^)・・・。

タイヤやスピンナー、動翼のシートヒンジまで3Dプリント部品です。

バルサキットや半完成のキットとかと比べても部品さえプリントしてしまえば結構簡単に組み立て出来ます。

間違えて接着してしまったらもう一度プリントすればいいので気楽に組み立てが出来ますね。

ラジコン屋さんで買うものがかなり少ないので部品待ちとかが少ないのもうれしいです。

モーターのスラスト角も最初から設定されています。

マニュアル通りに組み立てればいいので初心者にもやさしいです。

飛行機を落としても部品を出来るだけ回収しておけば再プリントすればいいので初心者には優しいと思います。

RTFのキットで入門すると同じキットが手に入らない場合が多いのでその飛行機の癖を把握するまで時間がかかるのですが・・・。

これだと同じ機体で練習が続けられるというのもいいと思います。

完成

全備重量

1機目は2057.1g LW-ASAは245℃60%フロー

2機目は1675.5g LW-ASAは260℃40%フロー

プリンターの設定なんで実際は解らないです。

プリンターにもよるとも思います。

1機目はカーボンのかんざしが入れにくいので設定温度に対してフローが多すぎて内径が小さくなっているんだと思います。

この温度ならもう少しフローをもう少し下げたほうが良さそうですね。

そうするともう少し軽くなると思います。

でも現状で基準の重量を切っているんで温度の方を下げて発泡率を下げたほうがいいかもしれません。

強度に余裕を持たせるなら設定温度を下げる方向で調整でしょうか・・・。

この辺りはもう少し試行錯誤が必要そうですね。

メーカー基準が2100gなので2機目は約400g軽いです。

このサイズで400gはやりすぎかもしれませんね( ^ω^)・・・。

なのでバッテリー位置はメーカー設定の位置から大幅に後ろに・・・。

自分でかんざしを利用してバッテリーマウントを作りました。

ここはメーカー指定とは違う事をしているんで非公開( ^ω^)・・・。

ほぼバッテリー1個分軽いので操縦は全く違ったものになると思います。

いいのかどうかもわかりません。

自己責任という事でお願いします。

ASAの部品の赤が思ったほど目立たない?。

1機目のASAの部品の赤が思ったほど目立たないですね。

飛んでいるときはさらに気にならないと思います。

今回2機分一度に作ったのですがそれなりに楽しめました。

1機壊したら追加でもう1機作るという事を繰り返して飛行場に通えない期間を短縮できるのではないかと思っています。

かんざしやモーター回りのカーボンパイプ、サーボ、フィラメントの予備は多めに買ってあります。

なので多分大丈夫だと思っています( ^ω^)・・・。

雪解けに余裕で間に合いました。

今年はこの飛行機で楽しもうと思っています。

よろしくです。

記事

R0.0 新規作成 2025.01.31